外国出願は必要?

よく日本で特許権をとると、その特許権に関する発明はアメリカでも中国でもだれも真似できないと思っている人がいます。確かに、発明という行為は人が行なうものだから、国の別に関係無く最初に発明した人にその発明を独占する権利を一つの特許権で認めてもいいようなものです。でも実際にはそういう風にはなりません。外国でも発明についての独占権を得たいのであれば外国出願をする必要があります。

外国出願とは、簡単に言うと自国以外の国に対して行なう特許等の出願のことです。国外出願ということもあります。反対は自国内での出願、つまり国内出願です。

日本の特許庁に出願して得られる特許権は、当然日本の法律(特許法)に基づくものです。他の国にも特許法やこれに類する法律があって特許権やこれに類する権利を付与することが行なわれています。もちろん、特許法みたいな法律を持たない国もあるでしょう。国ごとの特許制度は大筋では似たものですが、それでもずいぶんと異なります。要するに、特許権というものは各国が付与するものでその内容も特許権をとるための条件も各国がそれぞれ法律で定めているわけです。ですから、日本で特許権が取れた発明でもドイツでは特許権は取れないかもしれません。このように、法律の適用範囲や効力範囲を法律が制定された領域内に限定して認める主義を属地主義といいます。主要な国のほとんどが締結しているパリ条約でも、特許独立の原則としてこのことが確認されています。

ということなので、アメリカで発明品を販売することを特許権によって独占したいのであれば、アメリカに特許出願をしてアメリカの特許権を取得しないといけないし、中国で発明品の製造を特許権によって独占したいのならば中国に特許出願をして中国の特許権を取得しないといけないということになります。

なお、現在一つの特許権で世界各国に通用するようにしようとするような条約を成立させようとする動きがあります。ですから、将来的には一つの特許権をとるだけでよくなる可能性はおおいにあります。今でも、例えばヨーロッパではEPC(ヨーロッパ特許条約)という条約があって、これに基づくヨーロッパ特許をとれば実質的に条約を締結しているヨーロッパ各国での特許権としての効力を得ることができます。また、商標については日本も加入しているマドリットプロトコルという条約があります。これも、自国の出願を基礎にした一つの国際商標登録出願をすることで各国に効力を有する権利を得ることができます。

外国出願の2つのルート

外国出願をする場合には次の2つのルートがあります。

「直接各国に出願をするルート」 と 「国際出願経由で各国へ移行するルート」です。

以下、これらの内容について説明します。

直接各国に出願をするルート(パリ優先ルート)

直接各国に出願する場合、いきなり最初の出願から外国に出願することはまれです。通常は、まず、国内に最初の出願をしておいてから、パリ条約に基づく優先権(パリ優先権)を主張して各国に出願をします。

パリ条約に基づく優先権とは?

パリ条約とは、工業所有権の保護に関する国際条約です。このパリ条約の4条は優先権について規定しています。

優先権とは、第1国にされた先の出願に基づいて優先期間内(特許は1年以内)に第2国にされた後の出願に対して、その間に行なわれた行為によって不利な取り扱いを受けないようにする権利です。

要するに、1年以内に優先権を主張して他の国に出願すると、その出願をもとの出願の時に出願したものとして新規性や進歩性が判断されるということです。

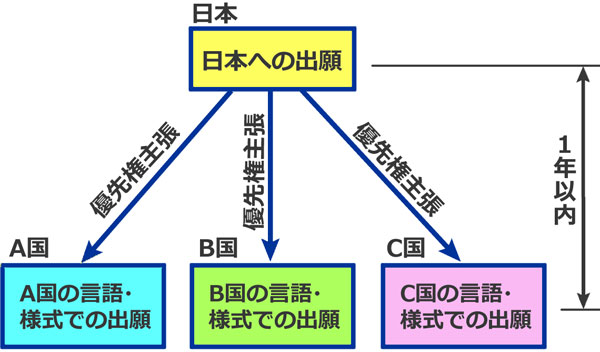

図で表すと次のような感じになります。

- 日本への出願

- 1年以内に各国の形式、言語の出願書類を作成

- 1年以内に各国へ出願

優先権を利用することで、まず、日本国出願で出願日を確保しておき、1年間の猶予期間で、各国ごと出願書類を作成することができます。

部分優先

また、外国へ出願する1年の間に、最初の日本での出願内容に記載していなかった新たなアイデアなんかが出てきたような場合、この新たなアイデアも外国出願に含めることができます。但し、追加された新たなアイデア部分については優先権による利益は受けることができません。なお、国内の出願でも国内優先権を主張すれば同様にもとの出願に新たなアイデアを追加することができます。

複数優先

さらに、日本での複数の特許出願をもとに優先権を主張して各国に1つずつ特許出願をすることもできます。この場合の優先期間は日本での複数の出願の中で一番早く出願したものの出願日から1年ということになります。なお、やはり国内の出願でも同様に複数の出願に基づいて国内優先権を主張することができます。

外国出願できるリミット

ところで、外国への出願できる期限は優先権が切れる1年間ではありません。但し、早期公開を請求しておらず、発明の内容を公知にしていないという条件がつきます。この場合は出願公開される約1年6月(実際の公開は1ヶ月程度遅れる)まで外国へ出願することが可能です。1年経過しているので当然に優先権は主張できません。優先権の効果を得られませんので、この場合は、この約1年6月の間に第三者が同じ内容の発明を出願していたり、実施しているような場合はこれを排除できず、出願は拒絶されてしまいます。

優先を主張することができる国

パリ条約に基づく優先権を主張することができるのはパリ条約に加盟している国に対してだけです。ただ、他にもWTO(世界貿易機関)の加盟国や個別に日本と優先権を認める条約を交わしている国に対しても優先権を主張することができます。(パリ条約加盟国はWIPOのウェブサイトを、WTOの加盟国についてはWTOのウェブサイトを参照してください。「パリ条約加盟国一覧」、「WTO加盟国一覧」)

各国ごとに直接出願する場合の費用

各国ごとに出願する場合の費用は、国内の特許事務所を利用した場合、(国内代理人費用+現地代理人費用+出願手数料)ということになります。

外国出願に対する国内代理人費用は、事務所ごとに異なりまし、翻訳料が大きくかかります。また、現地代理人費用・出願手数料は各国ごとにばらばらですので、まずは、見積を取ることから始めましょう。

国際出願経由で各国へ移行するルート(PCTルート)

国際出願とは?

国際出願とは特許協力条約(PCT)に基づいて行なわれる出願で、単一言語、単一の形式の出願をすることで複数国での国内出願としての効果が生じます。つまり、一回の出願で各国における出願日を確保することができます。

但し、特許権はあくまで各国の国内法に従って判断されます。そのため国際出願後に各国ごとに翻訳文提出等の国内段階への移行手続きを原則20ヶ月(延長されると原則30ヶ月)以内に行なう必要があります。

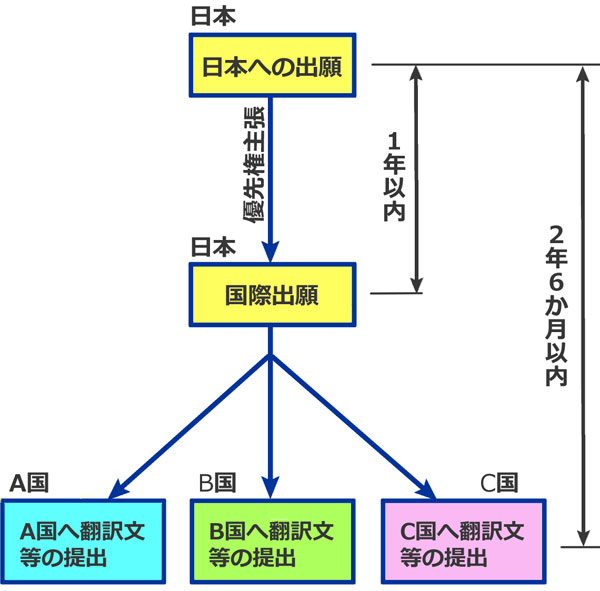

図で表すと次のような感じになります。国際出願でも最初から国際出願をすることができますが、通常はまず国内出願をして優先権を主張して国際出願をすることが一般的です。

- 日本への出願

- 1年以内に日本語で国際出願書類を作成し国際出願

- 優先日から2年6カ月以内に各国へ移行手続き。

国際出願では各国ごとにそれぞれの形式や言語に応じた出願をしなくても各国での出願日が確保できるので、優先権を利用して各国に直接出願するよりも有利です。なお、国際出願は英語でアメリカに出願するといったように別の国にすることもできます。

国際出願のメリット

国際出願のメリットを具体的にいくつか列挙してみます。

出願時の手間が少なくて済む

日本語で一定の形式に従って日本の特許庁に出願すれば足ります。従って、翻訳文作成の時間がない場合などにも使えます。また、優先権書類の提出も国際出願で行えば、各国ごとに優先権書類を提出する必要はありません。

国際調査・国際予備審査の結果に応じて、補正・国内移行の可否の判断ができる

国際調査・国際予備審査とは?

国際調査とは、国際出願について国際調査機関が関連のある先行技術を発見するために行なう調査で、すべての国際出願が対象となります。日本語で国際出願をした場合は日本の特許庁が国際調査機関となります。国際調査の結果を示す国際調査報告は優先権を主張した場合は通常優先日から16ヶ月以内に作成され出願人に送付されます。

国際予備審査とは、国際出願について国際予備審査機関が請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するか、進歩性を有するか、産業上の利用可能性を有するかについての見解を示すために行なう審査です。国際予備審査は国際調査と違って国際予備審査の請求がされた場合だけに行なわれます。日本語出願の場合は原則として日本の特許庁が国際予備審査機関となります。

国際調査や国際予備審査である程度の特許性の判断が可能になります。そこで、この結果を受けて国際出願について補正をすることもできます。一度の補正がすべての国に対して効力をもつので労力が軽減できます。また、国際調査や国際予備審査に基づいて特許性がなく補正も難しいと判断した場合は各国への移行手続きを中断することにより無駄な費用を使うことを避けることができます。

各国への手続き期限や権利取得する国を決定する期限を遅らせることができる

パリ優先権の場合は国内出願から1年で各国へ出願手続きをする必要がありますが、国際出願では原則として2年6カ月まで各国への移行手続きを繰り延べることができるので、その間の市場や技術の動向、会社の方針等の変化に応じて柔軟な対応ができます。また、翻訳文作成の時間が十分にあるので質の高い翻訳文の作成が可能になります。

また、パリ優先権を使う場合は1年以内に権利取得する国をすべて決定しなければいけません。これに対して、国際出願では出願時にすべての国を指定でき、国際調査や国際予備審査の結果や、30月経過後の発明の価値に応じて実際に国内へ移行する国を決めるということができます。

国際出願のデメリット

国際出願のデメリットは2、3ヶ国だけの出願の場合は出願費用が高くつくという点、権利取得までの期間が長くなるという点等が挙げられます。

国際出願で指定できる国

国際出願で指定できる国は特許協力条約(PCT)の加盟国だけです。それ以外の国に対しては直接出願しなければなりません。(PCT加盟国についてはWIPOのウェブサイトを参照してください。「PCT加盟国一覧」)

国際出願の費用

国際出願の費用は、国内の特許事務所を利用した場合、(国内代理人費用+国際出願に対する手数料+現地代理人費用+各国での国内移行の手数料)ということになります。やはり、現地代理人費用・国内移行の手数料は各国ごとにばらばらです。国内段階で40万~60万程度、各国に移行する段階で翻訳代を含めて30万~50万程度が目安でしょう。翻訳代は英語でいける場合が多いですから共通のものは節約できます。こちらもまずは見積を取るところから始めましょう。

外国出願の方法

外国出願をする方法も、原則として国内出願と同様に「自社・個人で行なう方法」「特許事務所に依頼する方法」の2つに分けられるでしょう。

自社・個人で行なう方法

完全に自社・個人で外国出願を行なうことは難しいと考えて間違いありません。少なくとも現地の特許事務所を使うことになるでしょう。現在はインターネットのおかげで外国の特許事務所に対してもアクセスが可能ですから、直接交渉することができます。但し、コミュニケーションはすべて英語で行なうことになるので相当の英語力が必要です。

国際出願については日本への手続きまでは自社・個人で行うことは可能です。特許庁ウェブサイトの国際出願(特許)を参照してみてください。

外国出願手続きは国内出願と違って弁理士でなくても代行することができるので、翻訳会社の中には外国出願を代行するところもあります。費用的には特許事務所に依頼するよりも多少は安くなるようです。但し、専門性という点からはやはり特許事務所には劣る部分が多いと考えてよいでしょう。十分な知識とスキルを持った翻訳会社も中にはあるようですので探してみるのも一つの方法でしょう。

特許事務所に依頼する方法

これは国内出願の場合と同様です。国内出願を特許事務所に依頼したのならそのまま外国出願も依頼すればいいでしょう。国内出願は自社・個人で行ない外国出願から特許事務所に依頼することも可能です。自社・個人で出願する場合に比較した場合のデメリットは費用がかかる点ですが、外国出願するような発明は相当重要な発明のはずですから特許事務所に任せるのは選択としては妥当だと考えてよいでしょう。

また、外国出願手続きについての費用は各特許事務所でまちまちですから、安い費用で出願するには多くの特許事務所にあたってみることも必要でしょう。一方で外国出願をあまり得意としていない特許事務所もありますので、料金だけで判断するべきではないことも頭に入れておいてください。

[HOME]